調査概要

2024年8月25日(日)日6時30分~18時30分

当日参加者:親子19組39名

スタッフ:12名

集合場所:亀岡市役所

調査地点:友ヶ島

解散場所:亀岡市役所

日 程

6時30分 亀岡市役所集合・出発

9時50分 友ヶ島到着

10時10分 友ヶ島・北垂水海岸到着、ごみ調査

12時00分 友ヶ島・北垂水海岸出発

13時30分 第3砲台到着

14時00分 タカノス山展望台到着(休憩~13時20分)

15時30分 友ヶ島出発

18時30分 亀岡市役所到着・解散

実施内容

瀬戸内海の無人島「友ヶ島」に漂着するごみについて調査をしました。出発後、バス車内では事前学習として海ごみの多くは内陸の川から流れてきたものであること、プラスチックごみは劣化して小さなマイクロプラスチックとなり、多くの海や川の生き物が苦しんでいこと、人間の体にも取り込まれることについて事務局から説明しました。

和歌山市加太港にて講師である平井研さん(加太・友ヶ島環境戦略研究会)、および調査に協力してくれる大学生ボランティアと合流し、無人島である友ヶ島へ渡りました。

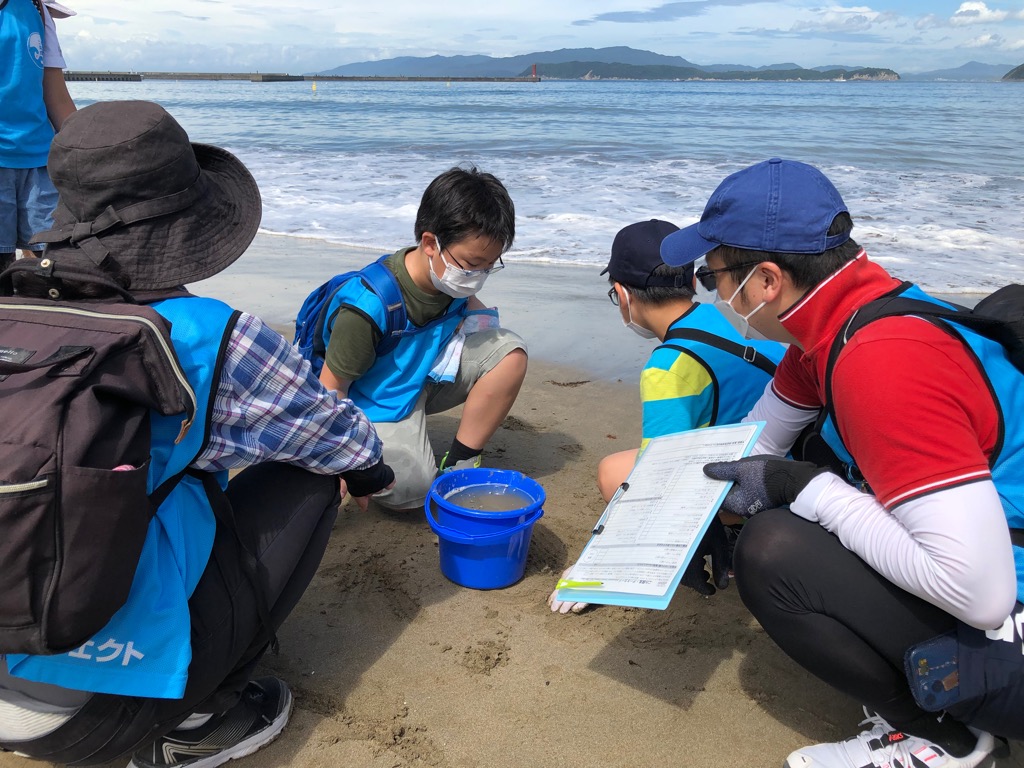

友ヶ島の北垂水海岸において、平井さんより海岸の漂着物ついて解説いただき、その後漂着ごみの現状を観察しました。

海岸には京都府や大阪府、兵庫県などの近隣市町から流れ着いた多くのペットボトルごみや包装袋など、大量のプラスチックごみを確認し、参加者は海流の影響によって無人島である友ヶ島に多くの生活ごみが漂着する様子に驚くとともに、ごみの分類調査を実施しながら注意深く観察していました。

調査後は昼食休憩をはさみ、島内散策に出発、第3砲台跡を見学し日本が戦争をしていた当時の生々しい砲台跡について見学し、その後にタカノス山展望台にて友ヶ島が持つ雄大で美しい景色を楽しみました。

帰りのフェリーが出発するまでの間では、平井さんと一緒に海岸にすむ生き物を観察し盛り上がるなど、真夏の大変暑い中での友ヶ島調査となりましたが、体調に十分気を付けながら無事に終了し、充実した一日となりました。

Photo Gallery

【所見】

海岸に到着すると、定期的にボランティアの方々が清掃されていると聞いた場所にもかかわらず、あまりのごみの量に圧倒されました。そしてその大半はプラスチックごみという光景は、プラスチックが持つ軽くて丈夫という機能の恐ろしさを改めて感じることができました。

漂着ごみの70%~80%は川から流れ着いていたごみであるという調査結果がありますが、改めて次世代の環境教育として無人島である友ヶ島に訪れることが重要であると感じました。

(C)川と海つながり共創プロジェクト